現代語訳

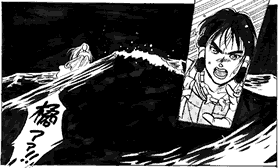

そこから(東へ)入ってお行きになって、走水の海峡をお渡りになる時、その渡の神が波を起こして船をどうどう巡りさせ、進み渡ることができなかった。そこでそのお后の弟橘媛ノ命が「わたくしめが、御子様にかわって海の中に入りましょう。御子様は遣わされたまつりごとを遂行して、(生還して)ご報告なさいませ」と申し上げて、海に入ろうとする時に、菅の敷物八枚、皮の敷物八枚、絹の敷物八枚を波の上に敷いて、その上にお下りになった。するとその荒波が自然に凪いで、御船は進むことができた。

ここにそのお后が歌を、

〈さねさし〉 相模の小野に 燃える火の

火の中に立って 問うたあなたよ

と詠んだ。

そして、七日後、そのお后の御櫛が海辺に流れ着いた。そこでその櫛を取って、御陵を作って納めた。

原文書き下し

其より入り幸でまして、

走水 の海を渡りたまひし時、其の渡の神浪を興して、船を廻らして得進み渡りたまはざりき。爾に其の后、名は弟橘比賣命白したまひしく、「妾 、御子に易 りて海の中に入らむ。御子は遣はさえし政 を遂げて覆奏したまふべし」とまをして、海に入りたまはむとする時に、菅疊 八重・皮疊八重・絹疊八重を波の上に敷きて、其の上に下り坐しき。是に其の暴浪 自ら伏 ぎて、御船得進みき。爾に其の后歌曰ひまひしく、

さねさし 相武の小野に 燃ゆる火の

火中 に立ちて 問ひし君はも

とうたひたまひき。故、七日の後、其の后の御櫛 海邊に依りき。乃ち其の櫛を取りて、御陵 を作りて治め置きき。

註

- 走水

- 東京湾の口、浦賀水道。横須賀市走水神社社伝は、倭建が潮の流れが激しいのに驚いて「水走る」と言ったためとする。

- 其の渡の神

- 海峡にいる境界神、そして「走水」と名付けられるほどの海上の難所にいる交通妨害神。

- 浪を興して、船を廻らして得進み渡りたまはざりき

- 日本書紀では、日本武尊が「こんな小さい海、走り幅跳びで渡れるもんね」と大言壮語したので、

海神 が怒ったことになっている。ここでは突然海が荒れているが、神が海上で船を立ち往生させるのは、祭祀など何か要求があるときのパターン(神功皇后紀元年二月条など)。 - 其の后

- 太子の妻に過ぎないのに后とは、天皇の正妻並みの書かれよう。倭建が天皇に準ずる扱いを受けているためもあろうが、不思議なことに、弟橘比賣は第一妃ではない。後で天皇位につくのは別の妻の子なのに、后と言う。先に「后」とは権力か説話を持つ妻であることに触れたが、弟橘比賣はその両方をそなえている。倭建に意見しているのと、後で墓について「御陵」と書かれていることから判る。神功皇后や日婆須比賣ですら、その墓の場所は書かれるものの、陵に「御」はつかないのだが。弟橘比賣はそれ以上の権力を?

- 弟橘比賣命

- 穂積臣の祖、穂積忍山宿禰の娘。饒速日の子、ウマシマヂが穂積臣と物部連の遠祖で、弟橘比賣はおよそ九代目あたり。倭建に関わる重要な二人の妻が、ともに饒速日の血統をくむのは意味ありげだ。

- ところで彼女の名の「橘」だが、これは

非時香木実 とも言って、その高い香りや、常緑でしかも冬にも実をつけることから珍重され、不老長寿の象徴であった。そのため、垂仁天皇に橘を取ってくるよう命じられたタヂマモリは、「常世の国」に行った。雄略紀二十二年所収の浦島子伝(浦島太郎の原型)は、常世の国を「蓬莱山」と書いている。常世の国=蓬莱山を裏付けるように、上代庭園で蓬莱山を象徴して作られた池の中の島には、橘が植えられていた(萬葉集四二七六/島山に照れる橘)。そして蓬莱山は、海幸山幸説話で山幸が行った「海神の鱗の宮」とも同質である。つまり橘は、海の彼方にある不老不死の国(常世の国=蓬莱山=海神の宮)の果物だったのだ。人々は不老不死へのあこがれから、そのつぼみや実を紐で連ねて身につけ、庭の島山や岬に橘を植えて常世の国を現出させた。タチバナの名は、海に突き出した岬(ハナ)に立つためだろう(萬葉集三二三九/八十嶋の嶋の埼ざきあり立てる花橘を)。私見だが、竹取物語の蓬莱の玉の枝は、橘から連想したものであろう。弟橘比賣の名は、海・海神・不老不死と分かちがたく結びついているのである。 - 妾、御子に易りて海の中に入らむ

- 本来は倭建が入水するのが当然とする様子が見える。渡の神は祭祀を要求しているだけなのだから、さっさと祭りや手向け(幣帛、つまりは賄賂を奉ること)をしてやればよさそうなものだが。『三国志・巍志』東夷伝倭人は、倭国の習慣として「海を渡るときには、一人が精進禊齋して『持衰』になる。無事に渡海できれば褒美を与えるが、事があれば持衰の責任として殺した」ことを挙げる。日本書紀の場合は、日本武尊の要らざる発言が海神を怒らせたのだから、その責任を取るとも取れる。古事記も、言外に祭や手向けが失敗したことがあり、祭祀の責任者としてそれを償うものと読めなくもない。しかし、この話はもともと弟橘比賣が入水する話であって、「御子に易りて」は美談めかしただけとも考えられる。

- …菅疊八重…を波の上に敷きて

- これは、海幸山幸説話で、海幸(火遠理命)が海神の宮に婿として迎えられるときと同じ。水面に筵を敷いて人を乗せるのは、婚礼の儀か、その人を常世国に至らせ、属せしめる作法であろう。つまり、弟橘比賣は、海神に妻として迎えられるのである。人、特に処女が生贄になるというのは、もともと日本にはなかった中国的思想。民間説話集『捜神記』第78「廬山の神」に、うっかり神像を娘の婿にすると言ったので、その神像の父である廬山の神が、娘らの乗った船を川で立ち往生させた。人々は自分の持ち物を川に投げ込んだが船は動かず、ついに水面に筵を敷いて娘をのせると船は進むことができた、とある。弟橘比賣の入水が、ほとんどこれからの引写しであることが判る。ただ、彼女の名に、海神との関わりを思わせる「橘」の一字を付したのはお手柄。こんなよくできた話が実際にあったとは考えがたいが、東京湾一帯には、漂着した彼女の服や櫛を祭ったという神社が少なくない。

- さねさし 相武の小野に…

- 記事に即して読めば、倭建が先に相模で火難にあったときに、火に巻かれながらも弟橘比賣の安否を問うて名を呼んだことを言ったもの。野焼きの中でプロポーズされた相模地方の娘の歌を流用したとも言う。

- 七日の後、其の后の御櫛海邊に依りき

- 印南別嬢の死とよく似ている。ただし、別嬢の場合は遺体が河に呑まれている。